【我的14歲】司徒惠康:孤軍父親、養女母親,貧困沒能限制我的逐夢之路

刊出日期 2025.05.07

讀報

中文

早晨的陽光灑進日式宿舍,外面是整排濃綠的榕樹,擁擠的台肥宿舍就是我們一家七口的棲身之處。兒時的我,每天清早在榻榻米上一睜開眼睛,會先察看廚房地上的米缸,看到還有米,才能覺得安心,確認今天不用挨餓了。

那間台肥宿舍的日式小房子除了客廳與廚房外,只有兩個房間,媽媽、姊姊跟小弟弟睡在一間,爸爸、哥哥和我睡在一起。因為家境不好,反倒讓我們懂事,衣服縫縫補補是不用說了,鉛筆得寫到很短很短,用刀片削筆時還得小心別傷到筆芯,才能用得久一點。

為國而戰,從大戶人家變「孤軍」的老爸

戰爭,改變了爸爸的人生曲線,讓他從一個家境優渥的少爺活成了流離失所的「老兵」。他一生木訥寡言、離鄉背井、顛沛多年,「軍人」是我小時候「刪除」的人生志願。

1937年抗日戰爭全面爆發,時任國民政府主席蔣介石提出「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」,號召知識青年從軍。年正17、18歲的父親也受感染而熱血從軍,成為12.5萬名「中國青年軍」之一,追隨國民黨部隊四處征戰。

沒想到對日本的八年抗戰勝利後,又爆發國共內戰,爸爸仍無法結束飄蕩的軍旅生涯,繼續隨軍轉戰到滇緬,打到山窮水盡。1955年,在國際壓力下才撤軍,得以來到台灣,但不久部隊原地解散,他落得一無所有。10幾歲就離開學校、上戰場,沒有其他專長,只有開車的技能,在台肥公司花蓮廠找到交通司機工作。反攻大陸無望、故鄉廣東成天涯,爸爸成了人們口中的「老兵」,多年後娶了小他16歲的母親,自此,才在台灣「成家」。

我一直到了高中,看了作家柏楊的戰爭小說《異域》,才發現老爸正是書中描述那群與命運、與時代搏鬥的主角。我也才想起,我家宿舍不遠處的榮民之家裡,那些身影孤寂且因戰傷導致肢體殘疾的老伯伯們,在陽光好的時候自己推著輪椅到市集買食物吃的面孔。那些戰爭的殘影,是我成長景象的一部分。

小時候的我還不懂什麼是使命,什麼是犧牲,總覺得他們的人生很不值得,很傻。

了解泰緬「孤軍」的時代背景

泰緬孤軍是指1949年到1954年間,即第二次國共內戰後,從中國雲南退入緬甸北境的中華民國國軍,現居於泰國北部邊境,與緬甸、寮國交界地帶。

泰緬孤軍早期主力來自李彌率領的軍隊,原本為國軍抗日正規軍、滇桂黔省府軍等,因時任雲南省主席的盧漢領導叛變投共,逃難軍官家屬被迫從雲南、廣西、貴州南部轉而由李彌在曼谷指揮孤軍作戰,籌措軍備。

1953年,李彌在國際壓力下奉令回台,卻留有軍隊在當地發展武力,與中共抗爭,與緬軍作戰。而早期一部分部隊撤往台灣,軍眷接受中華民國政府安排,安置於桃園龍岡的忠貞新村;後期歸台的泰緬僑民則多定居於台北的中和、永和一帶,也有些軍民被分配置在南投清境農場附近從事農業和養殖。

被時代犧牲受教機會的母親和大姊

我的媽媽也是艱苦人。她出生苗栗,年紀很小的時候就被送到花蓮當養女,這在過去貧窮的家庭很常見。媽媽的養父母認為,女性只要會養豬、種菜就好,沒有給她受教育的機會,因此媽媽不認得字。早年台灣社會對人民的隱私缺乏尊重的思維,會在身分證背面註記教育程度,媽媽的身分證上就被寫著大大的「不識字」三字,很是刺眼。

但媽媽收養家庭中其他孩子卻是有受教育的,她卻毫不埋怨養父母,也不責怪生父母將她出養。我為老媽抱不平,她反倒安慰我「你不要埋怨那麼多」。很長時間,弱勢的家庭背景讓我很不平,長大懂事之後才開始能體諒,即使老媽那樣辛苦、老爸那樣艱困,可是爸爸依舊正直與負責、媽媽善良又寬厚,他們雖然沒能力留給我們財富、但給了我更珍貴的家教和性格。

我們家五個兄弟姊妹,我排行第三,大姊書讀得最好。她很小就深知「讀書是唯一的路」,總是科科拿滿分,成為師生眼中的明星學生。而我,卻像個「二愣子」,考試只能勉強及格,直到某次考試後,我拿到一塊橡皮擦作為獎勵。那一刻,我恍然大悟,原來努力也能換來肯定。小六畢業時,我拿下了縣長獎,終於縮短了一點和大姊之間的距離。

然而,那個時代容易被忽略甚至犧牲的總是女性,正如媽媽沒有機會受教育,大姊雖然考第一,卻因為家裡還有其他四個兄弟要上學,無法負擔她上高中的學費,大姊只能放棄進入明星高中的機會,選擇公費的五年制花蓮師專。我的大姊是那麼優秀又懂事的孩子,只能流著眼淚,接受不公平的人生,靜靜背著書包去師專報到。那一幕,深深刻在了14歲的我心裡。

命運捉弄,帶我走進最抗拒的軍人路

花蓮美崙的生活,小時候沒有電視、也沒有特別娛樂,不太想向家裡要錢買書,那段少年慘澹歲月中,我內心一直在吶喊,是否一輩子就在這裡?又不想和其他在地青年一樣,只有當麵包師傅、機車黑手的選項,我希望自己人生可以有其他機會,做一些不一樣的事。

那時老爸每天買的《中央日報》成為我窺見世界的窗口,報紙是我心的翅膀,讓我飛出那個小小的日式宿舍框架。我在報紙上遇見楊振寧、丁肇中,他們成為諾貝爾物理學獎得主的消息,是台灣當時很悶的環境裡一大出口。我才知道世界那麼大,知識可以帶人飛高與遠走,從此立下我的物理夢。

大學鎖定台大物理系為第一志願,沒想到聯考失利,而家境又不允許我重考,最終只有和現實妥協,選擇可以不用學費、還能領零用錢的國防醫學院醫學系。雖然醫學系是多數學生的第一志願,卻不是我的,我只是和大姊一樣,為環境所迫。而我也沒想到,自己從小抗拒走上和爸爸一樣的「從軍路」,最後還是和他一樣成為了一名軍人。

但考上軍校倒是讓老爸很開心。我還記得,那時北迴鐵路初通車,老爸陪我搭火車晃6小時才到台北。計程車轉進羅斯福路四段時,左邊紅磚圍牆寫著「台灣大學」,我無緣踏進的物理夢想地;下一秒車頭右轉進思源街──國防醫學院的大門,現實是,這才是我的目的地。

軍校的生活是什麼樣子呢?進校第一天,剃小平頭、穿軍服,內衣、內褲、襪子,全都有指定顏色;繫鞋帶要外壓內,名牌與口袋間的距離要用尺量。入伍訓練時出操、唱軍歌、聽莒光日講座,叫你衝山頭、你就要衝山頭,生活就是一場「由外而內」的軍人養成訓練。除了體能訓練,還有醫學相關課程如解剖、生化、生理學等醫學課程。連襯衫下擺都不想紮進褲子的我,覺得軍校規定很束縛,而且對課業也缺乏熱情,只求得過且過。

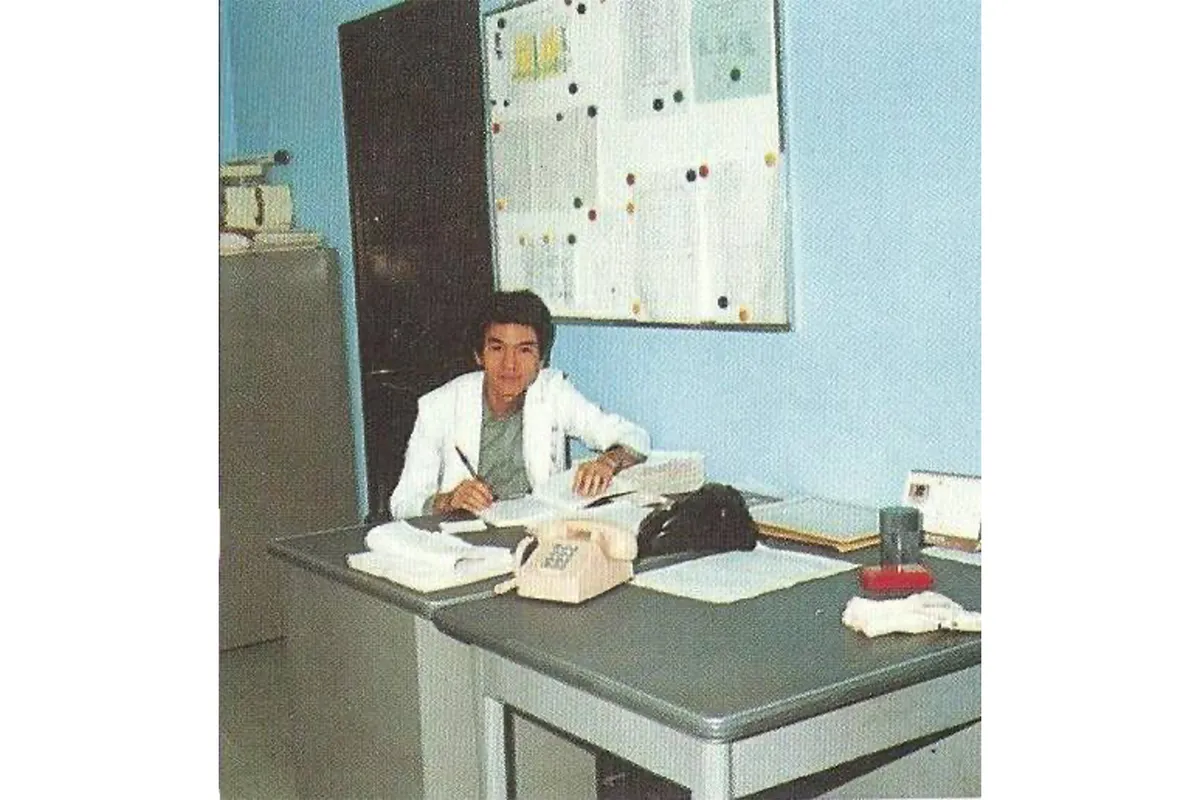

在外科手術與科學研究之間,找到熱情與方向

一直到進入臨床實習,我才找到了熱情。耐心又手巧的我得到外科主任的青睞,期望我盡快畢業加入外科。但畢業時因為被抽中留任教師,我只能放棄外科夢、留在國防醫當教師。我選了公認最「硬」的微生物及免疫學科暨研究所,對我影響深遠,白天帶實驗課,晚上自己做實驗,少年時代的科學家夢悄悄回來了。三年後,我到中央研究院生物醫學科學研究所參加實驗室的研究工作,後來又有機會申請到史丹佛大學(Stanford University)的免疫學殿堂攻讀博士,有幸遇見曾獲諾貝爾獎提名的免疫大師休・麥克德維特博士(Dr. Hugh McDevitt),並成功說服他收我做學生。

從此,我每天兩個便當,清晨七點進實驗室,深夜才離開,把一天當兩天用,幾乎每個週末跑回實驗室加班。後來利用基因轉殖小鼠探討T淋巴細胞凋亡及維持免疫平衡性的重要先趨研究,論文也登上國際權威的《細胞(Cell)》期刊。因為軍人出國進修有「4年期限」,我硬是在這個由30位全球菁英組成的實驗室中,打破平均要6.8年才能畢業的紀錄,只花4年就畢業。

12

在史丹佛,校園文化鼓勵學生挑戰權威、懷疑現有知識、推翻既定理論。當我第一次聽見教授說:「不要相信教科書,要自己去證明。」對一個從軍校出身、被要求絕對服從的我來說,是很新奇的。

當老爸知道我及太太(獲得加州大學舊金山分校博士學位)從國外的好學校回來了,特別請我太太把我們倆的畢業證書送回花蓮。他親自到文具店彩色影印、裱框,兩張畢業證書就這樣掛在家裡客廳最顯眼的位置。這是他從未有過的舉動,雖然他還是沒有說出口,但是我想,老爸應該是真的非常開心。

鬆開僵化的制度,讓軍人也能與國際接軌

我常說:「我其實不想當軍人。」但最後一路走到成為國防醫學院的校長。1997年政府推動國軍精實案、精簡人事,我的同學7、8成選擇退役,我沒有。即使外面開出三倍高薪,我也婉拒了。很多人問我:「為什麼還留下來?」其實,至今我也還在尋找內心深處的答案。

我爸是孤軍,一輩子忠黨愛國,服從命令、吃苦耐勞。我小時候常想,他怎麼會有那股堅毅的傻勁?或許那是那一代人用信念支撐而活下來的方式。但當我自己也成為軍人、成為領導者,我們這一代,可以多一些思考、多一點行動的決心,或有機會重塑這個身分的意義。

成為校長,就有了能推動更多理念的能力與機會,我努力促成國防醫學院這所軍校與國外大學及不同研究機構間的交流。我希望學生學的不只是專業的知識與技能,更要有恢弘的格局、寬闊的心胸、團隊合作的精神及接受挫折的勇氣。出國交流就是最好的學習與提升。

12

我們那個年代有一句俗話:「好男不當兵,好鐵不打釘。」多數人存有固定的偏見,認為念軍校,往往是那些考不上好大學,或是家境辛苦的孩子的選擇。也許是因為,我始終記得那個14歲的自己,曾渴望看見更大的世界;也許是走在追夢的路上,經歷太多轉折,所以我總希望軍校的孩子不要困在自己的小框架裡。這世界這麼大,怎麼能讓學生只躲在屋簷下,與外面的世界脫節?

為了這些,我非常努力去找資源、提供經費,鼓勵學生參與國際交流,甚至出國當志工或旅遊。當時,國防部也質疑:「軍校學生這樣好嗎?」但我一直認為,僵化的制度與限制人的框架,就是需要有人去打破、去改變。我希望他們敢冒險、去體驗,把眼界打開。

我還去找教育部,爭取加入全國大專「教學卓越計畫」。明知道國防醫學院的預算原本就來自國防部,現在又來「搶」教育部的資源,當然會有人反對。但我還是準備了可信的有力論述,成功證明:軍事院校,也有能力站上頂尖。

迎戰世紀病毒大疫,看見軍醫的價值

在我的軍職生涯,雖然沒有像爸爸一樣打過軍事戰爭,但我在另一種戰場,迎戰了數次病毒的世紀之疫。

第一次是2003年SARS來襲,行政院一下令,國軍松山醫院(現更名為三軍總醫院松山分院)立刻轉成專責醫院。當時許多醫療院所第一線的醫護人心惶惶,但我們的軍醫同仁沒一個人擅離職守或借機逃避。穿上隔離衣、戴上面罩,大家抬頭挺胸走進醫院,去對抗那時候完全搞不清楚的病毒。因為我們知道:「任務在哪裡,人就在哪裡。」這是只有我們做得到,這是從18歲衝山頭、綁鞋帶訓練出來的。

2015年八仙塵爆,有些醫院不收病人,我們三軍總醫院收了65個中、重度傷患,是全國最多的。我永遠記得,那天晚上醫院還沒正式下召回令,住在我樓下那位大腸直腸科的醫師,就主動跑回醫院支援,他根本不是急診或燒燙傷專科,卻兩天沒回家,撐到現場比較穩了才休息。

我當時是國防醫學院的校長,看到這一切深深覺得,軍醫不是只有服從命令,而是有一種渾然天成,早已融入DNA中的保家衛民責任感。2018年初,我自國防醫學院退役,希望有一天,他們會想起,曾經有這樣一位校長帶過他們,而接棒的他們,一定可以做得更好。

退役後,應時任國衛院院長梁賡義的邀請,我轉任國衛院副院長。2020年遇上另一場席捲全球的COVID-19大疫,由於SARS當年我也是台灣少數針對該病毒進行研究的人,我專長的免疫學可以了解使用疫苗、藥物之後,所引起的人體複雜免疫反應,是疫苗和藥物研發重要的安全和效果驗證,因此我也被中央流行疫情指揮中心指派擔任研發組副組長,負責技術支援平台。而國衛院有當時台灣少數的動物P3實驗室,可以快速進行藥物、疫苗的開發和動物攻毒實驗。

因為2005年禽流感疫情爆發時,國衛院自行合成對抗流感的專利藥克流感(Tamiflu),作為與國際藥廠談判的籌碼,希望疫情緊急時刻,不要讓國人無藥可用。有克流感的合成經驗,遭逢COVID-19疫情時,國衛院研究團隊不眠不休,短短19天內,率先完成肺炎抑制藥物瑞德西韋(Remdesivir)高純度合成,並夜以繼日地投入新藥、篩檢試劑及疫苗研發。如今我接下國衛院院長的棒子,繼續為國家執行醫藥衛生研究的任務。

國衛院以烈焰為院徽,象徵不滅的知識與驅動世界的力量;銀杏枝葉環抱其間,代表生生不息的關懷,也寄託東方醫學的精神。國衛院的前院有幾株銀杏樹,後院也有一株株的銀杏苗。它們現在仍然十分纖弱,我在等樹木茁壯,後輩們能漫步其間,抬頭看看金黃如浪的大樹,想到這是一代代的知識、傳承與守護。

我想和14歲的自己說⋯⋯

如果可以重回14歲,跟那個小男生說說話,我希望14歲的他可以快樂一點、意氣風發一點。我想告訴他,人生應該要盡力去嘗試,如果沒有翻過這座山,怎麼知道山後面是什麼呢?

中國人的傳統要「顯親、揚親」,讓父母親因為我而驕傲,我以前總感覺自己有責任要去承擔,希望可以做出成績。那麼,在老爸過世前,我從國外拿到學位,我想,我沒有讓他擔心。也正因為經歷過這些,對於我的孩子們,我希望他們知道快樂及心安是最重要的。

司徒惠康生命史

【我的14歲】專欄介紹

14歲、國中二年級,俗稱「中二病」的好發期,希望自己獨一無二,卻還不夠自信和堅定,身體和心理都是小孩以上、成年未滿的狀態。這是串連純真和成熟的交界,走過這裡,也許前途豁然開朗,也許依然懵懂不清,無論如何千萬不要太擔心,人生沒有「最佳路徑」。這個專欄是寫給「現在」、「曾經」以及「即將迎接」14歲的你,這個專欄裡的每一個大人,都和你有過一樣的心情。

除了在《少年報導者》網站閱讀或聆聽不同人的14歲故事,你也可以透過我們出版的實體書籍,與各領域達人近距離交心:

相關文章